エアコンクリーニングは何年おきが正解?プロが教える「我が家のベストな頻度」の見つけ方

「エアコンクリーニングは1〜2年に1回が目安って聞くけど、本当にそれでいいの?」

「文字で『危険』と言われてもピンとこない。納得できる判断基準が知りたい…」

このような、根拠のはっきりしない”一般論”に対する不安や疑問を、お持ちではありませんか。

その感覚は、とても正しいです。なぜなら、エアコンクリーニングの最適な頻度を、誰にでも当てはまる「1〜2年おき」という固定の年数で考えるのは、間違いだからです。

本当に大切なのは、ご家庭の暮らし方によって全く異なる「汚れやすさレベル」を正しく把握し、「ベストなクリーニング頻度」を見つけることです。

この記事では、5,000台以上のエアコンを分解洗浄してきたプロの私が、現場の経験に基づき、以下の点を徹底的に解説します。

- 放置期間でここまで違う!エアコン内部のリアルな汚れ

- 我が家のベストなクリーニング頻度がわかるセルフ診断チェックリスト

「みんながそうしているから」という曖昧な基準は、今日で終わりにしましょう。この記事を読めば、何年おきに掃除すればいいか悩むことなく、具体的で納得できる答えが見つかります。

監修者

監修者

株式会社ウガホームサービス エタククミ代表

宇賀神智明 (うがじん ともあき)

エアコンクリーニング歴6年以上、延べ5,000台以上の完全分解クリーニング実績。エアコンから漂う嫌な匂い、内部に潜むカビ…。なぜ、掃除をしてもすぐに再発するのか?その根本原因は、フィルターのような「見える場所」ではなく、一般的な清掃では決して届かない「見えない場所」のカビやホコリにあります。この『分解なくして、清潔なし』という現場の常識をお伝えするため、プロとして本記事を執筆・監修しています。

なぜ「1〜2年に1回」という一般論を信じてはいけないのか?

「エアコンクリーニングは1〜2年に1回が目安」という言葉、あなたも一度は目にしたことがあるはずです。この“一般論”を鵜呑みにするのは、とても危険です。

なぜなら、エアコンが汚れるスピードは、一軒一軒のご家庭の暮らし方によって全く異なるからです。

あなたの家のエアコン、どのくらい汚れやすい?

| 環境 | 汚れやすさ | 次にすべきこと |

|---|---|---|

| ペット・小さい子供がいる | ⭐⭐⭐⭐⭐ 非常に高い | セルフ診断で確認 |

| LDK・キッチン近く | ⭐⭐⭐⭐ 高い | セルフ診断で確認 |

| 室内干しをよくする | ⭐⭐⭐⭐ 高い | セルフ診断で確認 |

| 標準的な使用環境 | ⭐⭐⭐ 普通 | セルフ診断で確認 |

| 使用頻度が低い寝室など | ⭐⭐ 低い | セルフ診断で確認 |

| ニオイや黒い点々がある | 限界 | 今すぐ対応 |

「私の家はどれに当てはまる?」と思った方へ

→この記事の後半に、より詳しいセルフ診断チェックリストをご用意しています。まずは実例写真で汚れの深刻さを確認してから、診断で正確な答えを見つけましょう。

例えば、日中は誰もいない家で夜だけ稼働しているエアコンと、ペットや小さなお子様がいて一日中稼働しているリビングのエアコン。同じ期間使っていても、汚れ方が同じはずはありません。

まずは、一般論が全く当てはまらない代表的なケースを見ていきましょう。

ペットや赤ちゃんがいる家庭は要注意

もし、あなたが小さなお子様やペットと暮らしているなら、”みんなと同じ”という意味での「1〜2年に1回」という目安は忘れてください。私の現場での実感として、このようなご家庭には一般的な基準が当てはまらず、より短いサイクルでのクリーニングが必要です。環境によっては「半年に1回」が目安となるケースも少なくありません。

理由は、ペットの毛やフケ、人の動きで舞い上がる微細なハウスダストが、カビにとって最高の栄養源になってしまうからです。エアコンはそれらを強力に吸い込み、内部でカビをどんどん育ててしまいます。

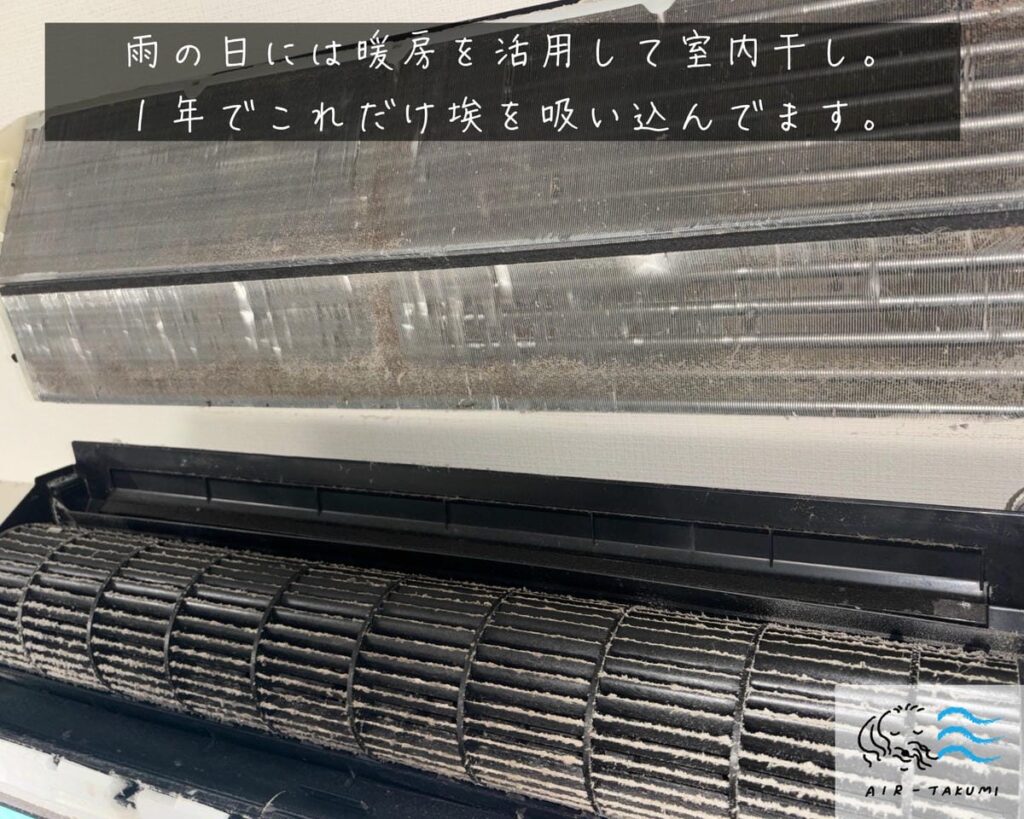

下の写真は2年前にエアコンクリーニングをされていたお客様の熱交換器です。

特に、抵抗力の弱い赤ちゃんは、カビ胞子を含んだ汚れた空気の影響を大人以上に受けやすいと言われています。お子様の原因不明の咳が、実はエアコン内部の汚れに起因している可能性も否定できません。このように、家族構成一つをとっても、おすすめのクリーニング頻度は大きく変わってしまいます。

キッチン近くのエアコン

リビングとキッチンが繋がっているLDKタイプの間取りも、特に注意が必要です。そのエアコンは、使用年数に関わらず、家の中で最も過酷な環境に置かれているからです。

調理中に出る油を含んだ湯気、「油煙(オイルミスト)」を、エアコンは毎日吸い込んでいます。

宇賀神智明

宇賀神智明特に、揚げ物や炒め物が多いご家庭、リビングで焼肉やホットプレート料理をされるご家庭は要注意です。キッチンだけでなく、リビングでの調理も同じように油煙を大量に発生させます。

この油が内部の熱交換器やファンに付着すると、ホコリを接着剤のように固め、粘着性の高いヘドロ状の汚れに変化します。このベタベタした汚れはカビの温床になるだけでなく、プロでも完全分解洗浄をしないと落とせません。設置場所という条件が、汚れの質とスピードを劇的に変えてしまう典型例です。

「まだ大丈夫」が手遅れに…異臭がした時のエアコン内部

「最近、エアコンをつけた瞬間に少し酸っぱいような、カビ臭いニオイがする…」

もし、そう感じているなら「最後に掃除してから何年経ったか」は一切関係ありません。そのニオイは、エアコンからのSOSサインです。異臭がするということは、内部で繁殖したカビや雑菌が、すでに相当な量になっている証拠です。

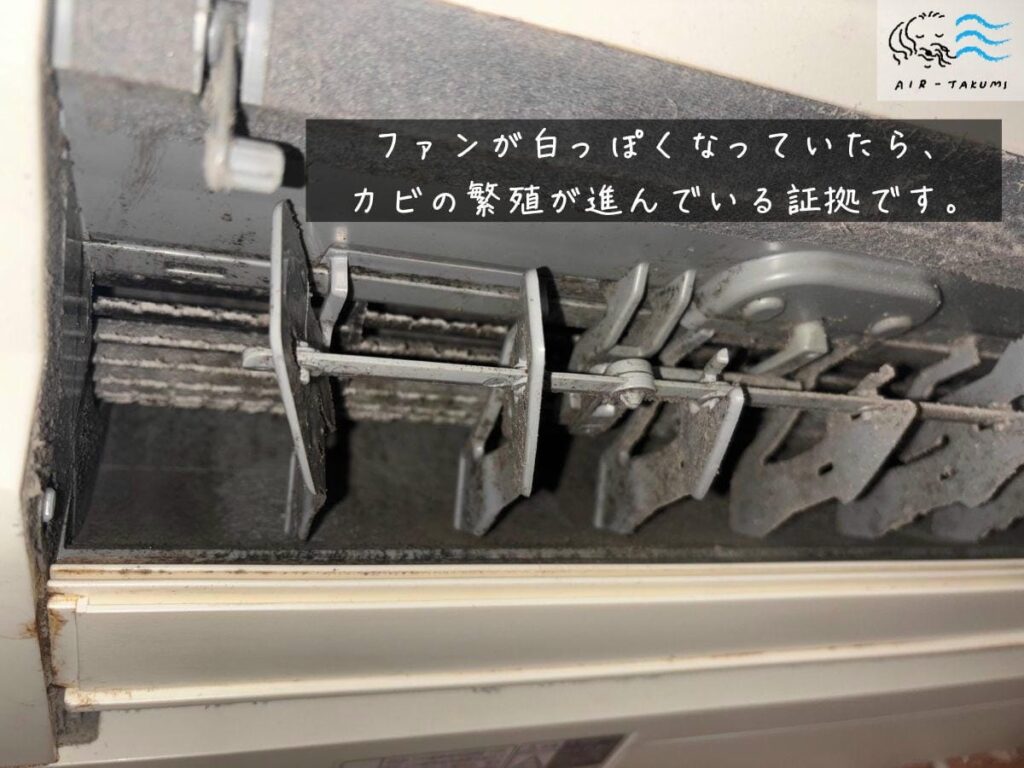

送風口から覗いて見える黒い点々は、氷山の一角に過ぎません。その奥にある送風ファンや、光の届かない熱交換器の裏側では、想像を絶するほどカビがびっしりと繁殖しているケースがほとんどです。

ニオイがしたら年数に関わらず即対応が必要。と覚えておいてください。

環境と期間でここまで違う!エアコン内部の汚れの実例

先ほどのケーススタディでは、暮らし方や設置場所といった「環境」がいかに汚れに影響するかをご説明しました。では、実際のエアコン内部は、時間の経過と共にどのように変化していくのか?

私たちが現場で目撃してきた「汚れの進行レベル」を写真をお見せしながらご紹介します。「まだ大丈夫」という思い込みが、いかに危険であるかを視覚的にご理解いただけるはずです。

ご自宅のエアコン内部を想像しながら、ご覧ください。

【実例①】寝室で1シーズン使用:目に見えないカビが発生

お客様の状況

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 場所 | 夫婦の寝室 |

| 使用状況 | 夏の夜間のみ使用(約3ヶ月) |

| 経過期間 | 購入後、初めての夏を越した状態(約1年) |

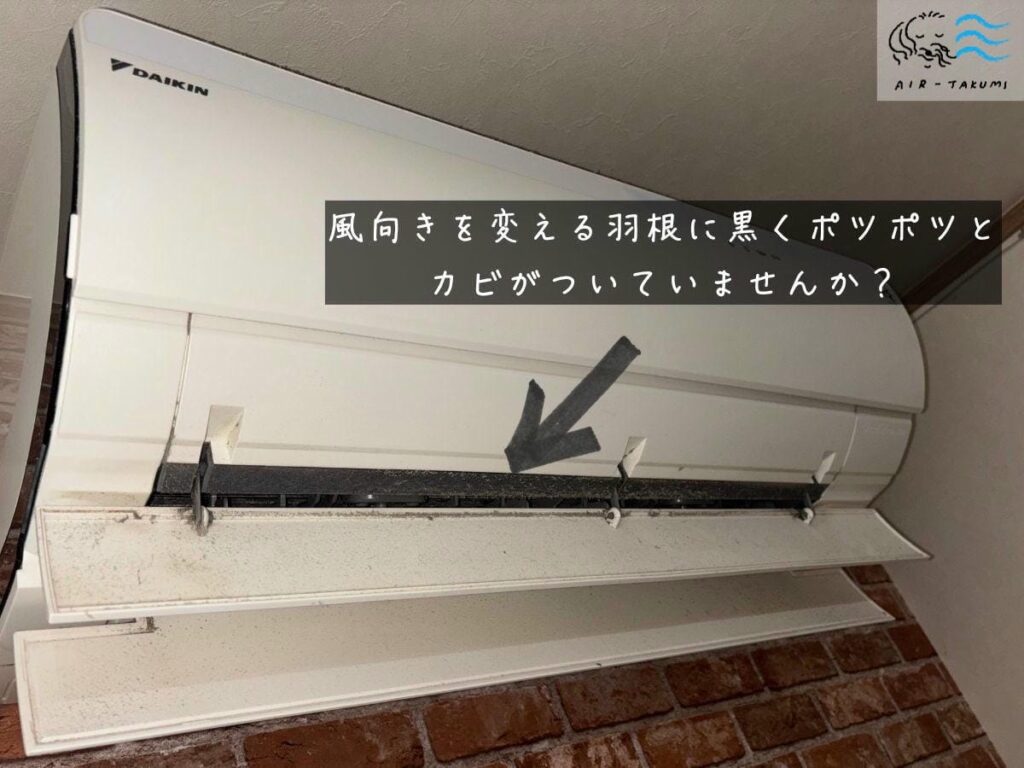

一見キレイに見えますが、羽根のフチに無数の黒い点々が確認できます。

これは、繁殖を始めたばかりの黒カビです。この段階ではまだニオイも気になりませんが、カビは一度根を張ると、ホコリや湿気を養分に翌シーズンには爆発的に増殖します。使用頻度が低くても、わずか1シーズンでカビの温床は作られてしまいます。

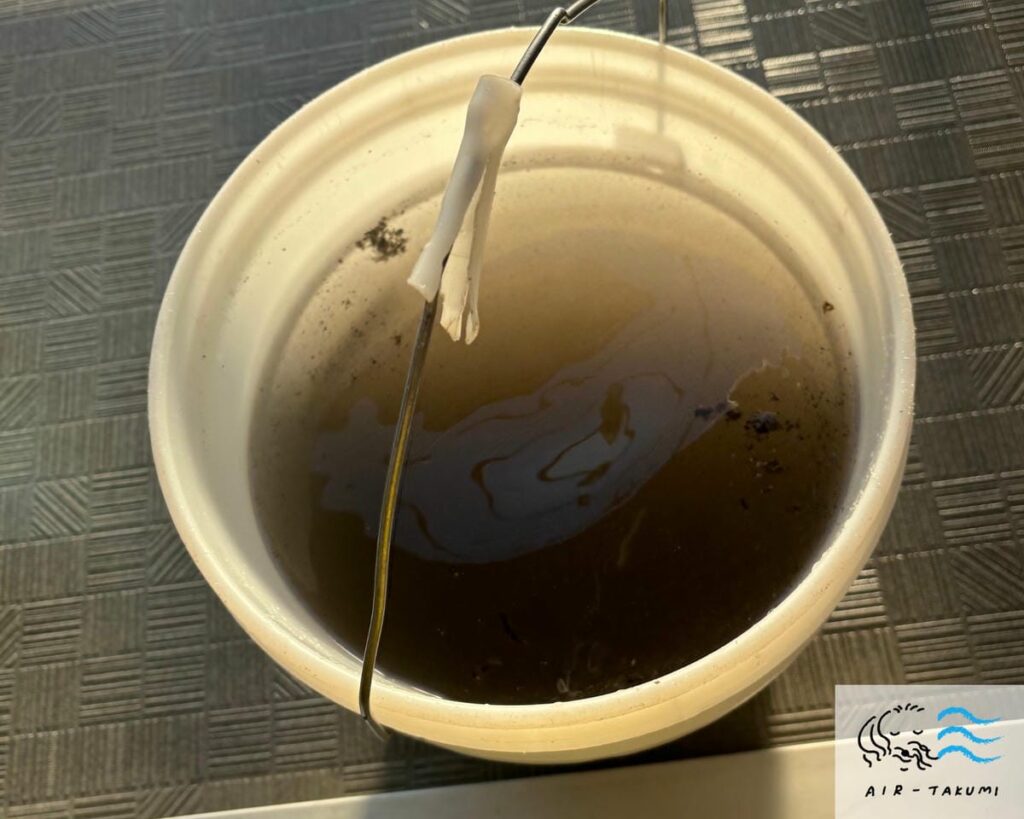

【実例②】ペットと暮らすLDKで3年:アレルギーが心配になる汚水

お客様の状況

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 場所 | リビングダイニング(LDK) |

| 家族構成 | 夫婦と小型犬1匹 |

| 経過期間 | 前回のクリーニングから3年 |

「最近、エアコンの風が少しカビ臭い気がして…」とご相談いただいたお客様です。リビングでペットと暮らし、エアコンの稼働時間も長いという、汚れが蓄積しやすい典型的な環境でした。

宇賀神智明

宇賀神智明想像してみてください。例えば、日中ほとんど人がおらず、ペットもいない家の書斎のエアコンが3年経った状態と、このお客様のエアコン。同じ「3年」という時間でも、汚れ方にどれほどの差が生まれるでしょうか。

洗浄後に出てきた汚水が、その答えです。

真っ黒な水に、ホコリやペットの毛、そしてカビの塊がはっきりと浮いています。内部ではこれらがミルフィーユのように重なり、カビを部屋中に撒き散らしていました。このように、「ペットがいる」「リビング」といった環境要因が、汚れのレベルを数倍、数十倍にも加速させてしまいます。

【実例③】使用5年以上:電気代が上昇、ヘドロ状の汚れと目詰まり

お客様の状況

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 場所 | キッチン正面のリビング |

| 使用状況 | 冬は使わず、夏のみ使用 |

| 経過期間 | 購入してから一度もクリーニングせず5年経過 |

「最近、冷房の効きが悪くて電気代も高い。もう寿命かな?」と買い替えも検討されていたお客様です。問題は、長期間の未清掃に加えて、最悪の汚れ要因である「キッチンからの油」が毎日降り注ぐ環境にありました。

もし、これが油の影響がない寝室のエアコンだったら、5年経っても「ホコリの蓄積」で済んでいたかもしれません。しかし、調理中の油煙(オイルミスト)がホコリと混ざると、汚れは全く別のものに変化します。

こちらの熱交換器をご覧ください。

アルミのフィンに、ホコリとカビが油で固められた「ヘドロ状の汚れ」がびっしりとこびりついています。まるで粘土で塗り固められたように空気の通り道を完全に塞いでしまっています。

こうなると、エアコンは必死にフルパワーで稼働しても、十分に空気を吸い込むことも吐き出すこともできません。単なる「5年分のホコリ」ではなく、「5年分の油とホコリが化学反応を起こした汚れ」が、性能低下と電気代高騰を招いていた原因だったのです。

宇賀神智明

宇賀神智明汚れたエアコンで冷暖房をするのは、マスクをしながら走るようなものです。息切れが早くなるのと同じで、エアコンもフィルターや熱交換器、ファンにカビや埃が詰まっていると、大きな負担がかかります。定期的なクリーニングは、エアコンの寿命を延ばすためにも重要です。

経済産業省 資源エネルギー庁によると、エアコンのフィルターを月に1〜2回清掃するだけで、年間で約990円の電気代節約につながるとされています。

プロが現場で目撃した「最も汚れていた」6つのパターン

特に深刻な汚れ状態に陥りやすいパターンをご紹介します。

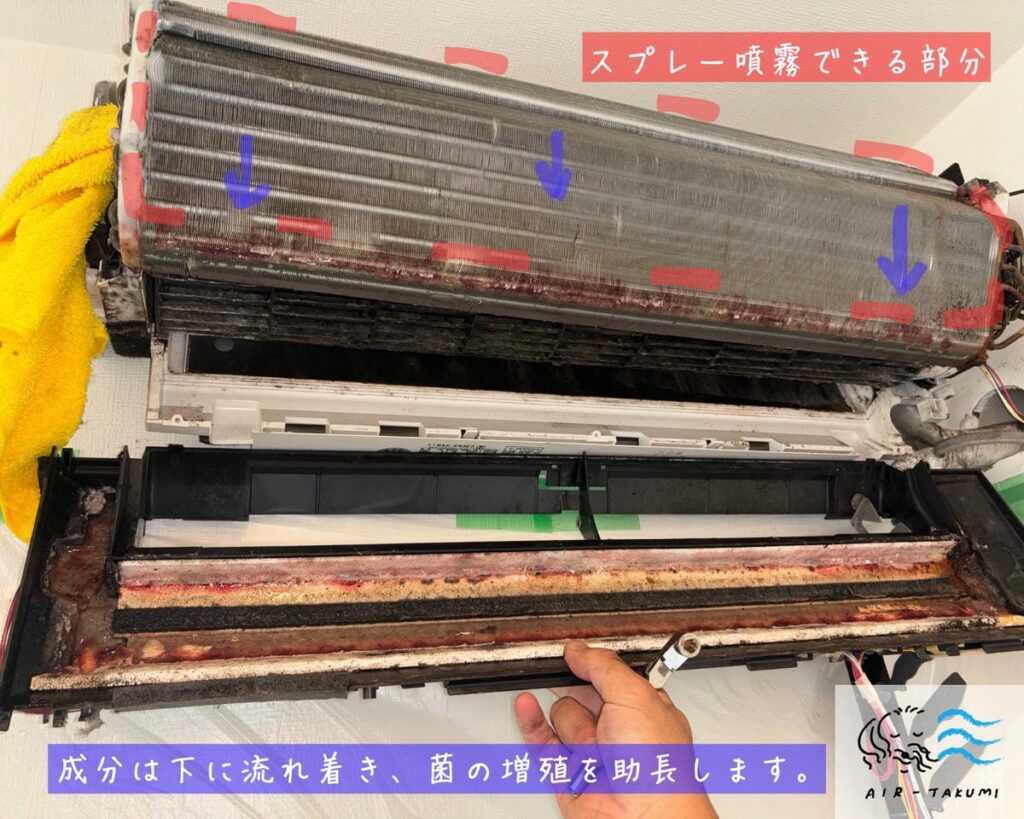

①部分洗浄後のエアコン

過去に壁から外さない「部分洗浄」を受けたエアコンは要注意です。高圧洗浄によってファンのカビが熱交換器の奥深くに飛散し、かえってカビの繁殖を加速させてしまっているケースが多く見られます。

②市販スプレーを使用したエアコン

「自分でできる簡単クリーニング」として市販されているスプレーですが、実は大きな落とし穴があります。スプレーはカビを完全に除去できず、逆に湿気を供給することで、熱交換器とドレンパンに大量のカビやドレンスライムが発生してしまいます。

③お掃除機能つきエアコンのダストボックスにホコリが溜まっている

ダストボックスが満杯のまま放置されていると、自動お掃除運転時にフィルターやブラシが動いた際、行き場を失ったホコリがエアコン内部に大量に落下します。その結果、通常のエアコンよりもカビやすい環境を作ってしまいます。

お掃除機能付きエアコンは内部構造が複雑で機器が密集しています。そのため、一度内部に湿気がこもると、通常タイプよりも空気が滞留しやすく、カビが繁殖しやすい環境になってしまう傾向があります。 さらに、お掃除機能ユニットなどの樹脂部品に付着したカビが熱交換器に移ったり、機密性の高さが湿気を閉じ込めてしまうため、お掃除機能付きエアコンの熱交換器は通常タイプよりも汚れやすいという特徴があります。

お掃除機能の内部構造に関しては以下の記事でダイキンを例にご紹介しています。

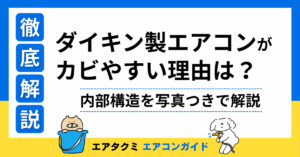

④室内干し環境のエアコン

衣類のホコリと湿気、そして柔軟剤の成分まで、エアコンは全て吸い込んでしまいます。これらが複合的に作用し、悪臭の原因になるだけでなく、カビの温床となります。

⑤低温設定を好む家庭のエアコン

大型犬を飼っている家庭や暑がりの方(特に代謝の良い男性)がいる家庭では、18〜24度の低温設定をする傾向があります。低温ほど結露量が増え、標準的な26〜28度設定と比べてカビの発生量が圧倒的に多くなります。

⑥掃除が行き届かない部屋のエアコン

共働きなどで忙しく、掃除の優先順位が低くなりがちな環境では、部屋全体のホコリが多くなります。特に見落としがちなのが、エアコン周辺のホコリの溜まり場です。

- エアコンの下の本棚やテレビ台

- カーテンレールの上

- 家具の上や隙間

これらの場所にホコリが積もっていると、エアコンは空気と一緒に大量のホコリを吸い込んでしまいます。部屋の掃除頻度が低いご家庭ほど、エアコン内部の汚れも加速度的に進行します。

部分洗浄と完全分解、洗浄範囲はこれだけ違う

ここまで6つの危険なパターンをご紹介しましたが、中でも最も深刻なのが「①部分洗浄後のエアコン」です。 実際の事例をご覧ください。

こちらは「1ヶ月前にクリーニングしたばかり」というお客様のエアコンを、私たちが完全分解した際の写真です。

写真の熱交換器のカビは、部分洗浄業者の作業が原因で付着したものです。ファンに大量のカビが発生していたところ、業者がエアコンクリーニングの際にアルカリ性洗剤をつけて高圧洗浄したため、その水圧でカビが飛び散り、熱交換器の見えない内側に付着してしまいました。

その結果、長年カビが付着したままアルカリ性洗剤の影響を受け続け、フィン(熱交換器の金属部分)が傷んでしまっています。内側が白くなっているのは「アルカリ焼け」と呼ばれる腐食現象です。つまり、不適切な洗浄方法によって、カビを除去するどころか内部に広げてしまい、さらに金属部分まで傷めてしまったということです。

宇賀神智明

宇賀神智明部分洗浄は、見える汚れを奥に押し込んでいるだけかもしれません。

表面がキレイになっただけで、見えない奥では洗い流せなかったカビがさらに繁殖しやすくなる…。これが部分洗浄の怖いところです。完全分解洗浄なら、過去の不十分なクリーニングで悪化してしまった汚れごと根こそぎ洗い流し、本当の意味でリセットすることができます。

もし過去に部分洗浄を受けたことがある方は、次回は必ず完全分解でのクリーニングを強くおすすめします。

これらの危険なパターンに、心当たりはありませんでしたか?

ここまでご覧いただいた6つのパターンや汚れの実例を踏まえて、次のセルフ診断チェックリストで、ご自宅のエアコンの状況を確認してみましょう。

ベストなクリーニング頻度が見つかる!セルフ診断

写真を見て、「うちのエアコンは大丈夫だろうか…」と不安になった方もいるかもしれません。では、あなたの家に本当に必要なクリーニング頻度は、一体どのくらいなのでしょう。

まず確認!プロが現場で必ず見る「3つの危険サイン」

セルフ診断の前に、今すぐご自宅のエアコンで確認していただきたいポイントがあります。これらは私たちが5,000台以上のエアコンを見てきた中で、「もう限界」を示すサインです。

- 風向きルーバー(羽根)にカビがある

- ファン内部でカビ胞子が飛散している証拠。すでに部屋中にカビをまき散らしている可能性があります。

- エアコン本体の縁にホコリが溜まっている

- 見える場所にホコリがあるということは、見えない内部の熱交換器がすでに詰まっている証拠です。

- 送風口の左・真ん中・右で風の強さが違う

- 内部の汚れが不均一に溜まり、空気の通り道を塞いでいるサイン。放置すると故障リスクも高まります。

これらのサインが1つでも当てはまったら、年数に関わらず早急な対応が必要です。

宇賀神智明

宇賀神智明実際の現場では、「まだニオイもしないし大丈夫だと思っていた」というお客様のエアコンから、真っ黒な汚水が出てくることも珍しくありません。上の3つのサインは、カビの増え方が「限界」を超えた証拠。こうなると、もうご家庭での自力での掃除では手遅れです。

ここから、より詳しくあなたのご家庭の「汚れやすさレベル」を診断していきましょう。

この診断には、先ほどのプロのチェックポイントだけでなく、お家の環境やエアコンの使い方まで、汚れやすさに関わる項目を幅広く集めました。

エアコンクリーニング最適頻度診断

「うちのエアコン、掃除はいつがベスト?」

簡単な質問に答えるだけで、ベストなクリーニング頻度がわかります。

緊急チェック

1つでも当てはまる場合、他の項目に関わらず「今すぐ」の対応が必要です。

詳細チェック

ご家庭の環境について、当てはまる項目をすべてチェックしてください。

設置場所と間取り

家族構成とライフスタイル

エアコンの使用状況と状態

「何年おき」から「我が家の汚れレベル」を把握しておこう

診断チェックリストを通じて、あなたのご家庭の「汚れやすさレベル」と、それに合わせたベストなクリーニング頻度が見えてきたはずです。これからのエアコン管理は「みんながやっているから」という曖昧な年数ではなく「我が家はこのレベルだから、この頻度に」という、根拠に基づいた計画を立てることが大切になります。

最適なタイミングで、最小のコストで最大の安心を手に入れる

ご家庭の「汚れやすさレベル」に合わせた最適なタイミングでクリーニングを行うこと。これが、最小のコストで将来にわたる安心を手に入れる賢い方法です。

- タイミングが早すぎる場合: まだ必要のないコストを支払うことになり、もったいない。

- タイミングが遅すぎる場合: 健康へのリスク、余計な電気代、さらには高額な修理費用や買い替えといった、クリーニング代をはるかに上回る大きな代償を払ってしまうかもしれない。

診断結果をもとに、次のアクションを計画しよう

この診断結果は、いつエアコンクリーニングをするのかの大切な判断材料です。

ひとり暮らしの方にとっては、これが「そろそろ専門家にお願いしよう」と、自信を持って判断するための客観的な根拠になります。

また、ご家族と一緒にお住まいなら、「チェックがこんなについたから、そろそろ考えた方がいいみたい」と結果を共有すれば、きっと家族みんなで納得して、前向きに検討できるはずです。

今すぐ業者を探すのか、それとも春や秋に計画するのか。診断結果をもとに、具体的なアクションを決めてください。

エアコンクリーニングを何年おきにするか悩んでいる方からよくある質問

最後によくある質問に、Q&A形式で回答していきます。

クリーニングを依頼するのに最適な時期はありますか?

エアコンを本格的に使用しない「春(4月〜5月)」と「秋(9月〜10月)」がおすすめです。理由は2つあります。

1つは、夏や冬の繁忙期に比べて予約が取りやすいこと。もう1つは、多くの業者がお得なキャンペーン料金を設定していることが多いからです。本格的に使い始める前の、気候の良い時期にクリーニングを済ませておくのが、最も賢い選択です。

初めて業者に頼むのですが、どれくらいの時間がかかりますか?

機種や汚れの度合いによって変動しますが、一般的な壁掛けタイプのエアコンであれば、作業時間は1.5時間〜2時間が目安です。ただ、これはあくまで標準的なクリーニングの場合です。私たちが専門とする、エアコンを壁から取り外して隅々まで洗浄する「完全分解洗浄(背抜き)」では、より丁寧な作業のため2時間〜4時間ほどお時間をいただくことがあります。

お掃除機能付きエアコンでもクリーニングは必要ですか?

はい、絶対に必要です。多くの方が誤解されている重要なポイントが3つあります。

- お掃除の範囲は「フィルターのみ」が基本です

お掃除機能が除去してくれるのは、主にフィルターに付着したホコリだけです。カビやアレルギーの原因になる内部の熱交換器や送風ファンに付着した、湿気を含んだホコリや油汚れまでは除去できません。 - 構造の複雑さが、逆にカビの温床になることも

お掃除機能付きエアコンは内部構造が複雑で機器が密集しています。そのため、一度内部に湿気がこもると、通常タイプよりも空気が滞留しやすく、カビが繁殖しやすい環境になってしまう傾向があります。 - キッチンからの「油汚れ」は自動では落とせません

調理中の油煙(オイルミスト)がフィルターを通り抜けて内部に付着すると、粘着性の高い汚れになり、さらにホコリを吸着してしまいます。この油汚れは、お掃除機能では取り除くことができません。

まとめ:「何年おき」ではなく「我が家の環境」で判断しましょう

今回は、「1〜2年おき」という一般的な情報に疑問を感じ、ご家庭に合った最適なクリーニング頻度を知りたい方に向けて、

- 放置期間によるリアルな汚れの違い

- 我が家のベストなクリーニング頻度がわかるセルフ診断

私の経験を交えながら解説しました。エアコンクリーニングの頻度を「何年おき」という年数で考えるのは、もうやめにしましょう。

エアコンを清潔に保つには、家庭の状況に合わせた「汚れやすさレベル」を正しく把握する、これに尽きます。セルフ診断の結果が、「今やるべき」か「今やらなくて大丈夫」かが判断できます。まずはセルフ診断で、ご自宅のエアコンの状況を確認してみてください。