ダイキンのエアコンはカビやすい?5000台分解したプロが構造的理由を解説

「評判の良いダイキンを選んだのに、どうしてカビが生えるの?」

そんな疑問や不安を抱えて、この記事にたどり着いたのではないでしょうか。高いお金を出して買ったエアコンからカビ臭い風が出てきたり、吹き出し口に黒い点々を見つけたりしたら、がっかりしますよね。特に小さなお子様がいるご家庭では、原因不明の咳に悩んだり、健康への影響を心配されていると思います。

でも、安心してください。この記事では、5,000台以上のエアコンを分解してきたプロが、その疑問にしっかりお答えします。

結論から言うと、ダイキンのエアコンがカビやすいわけではありません。空調トップメーカーだからこそ利用者が多く、性能への期待値も高いため、『ダイキンなのにカビが…』という声が目立ちやすい、というのがプロとしての実感です。本当の原因は、メーカーを問わず、高性能エアコンが抱える「内部構造」にあります。

監修者

監修者

株式会社ウガホームサービス エタククミ代表

宇賀神智明 (うがじん ともあき)

エアコンクリーニング歴6年以上、延べ5,000台以上の完全分解クリーニング実績。エアコンから漂う嫌な匂い、内部に潜むカビ…。なぜ、掃除をしてもすぐに再発するのか?その根本原因は、フィルターのような「見える場所」ではなく、一般的な清掃では決して届かない「見えない場所」のカビやホコリにあります。この『分解なくして、清潔なし』という現場の常識をお伝えするため、プロとして本記事を執筆・監修しています。

ダイキンを例に解説!高性能エアコンほどカビやすい3つの構造的な理由

ダイキンに限らず各社が追求する「快適性」と「省エネ性」の裏返し、つまり構造的な理由でカビが発生してしまう原因があります。この記事ではダイキンの機種を取り上げて説明していきます。

省エネ性能の追求による熱交換器の「高密度化」

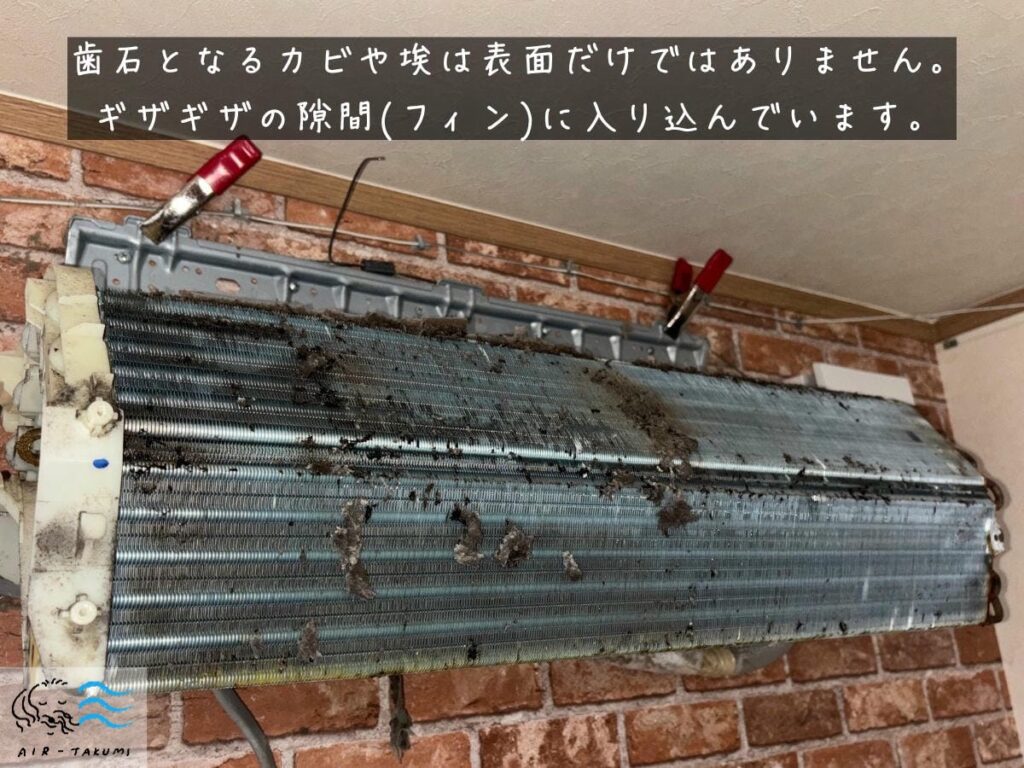

省エネ性能を高めるには、部屋の空気と冷媒の熱を効率よく交換する必要があります。そのため、熱交換器のフィン(アルミの薄い板)はどんどん細かく、高密度になっています。

近年のエアコンが省エネ性能に優れている最大の理由は「熱交換器」の進化にあります。しかし、その進化こそが、皮肉にもカビの温床を生み出す原因となっています。

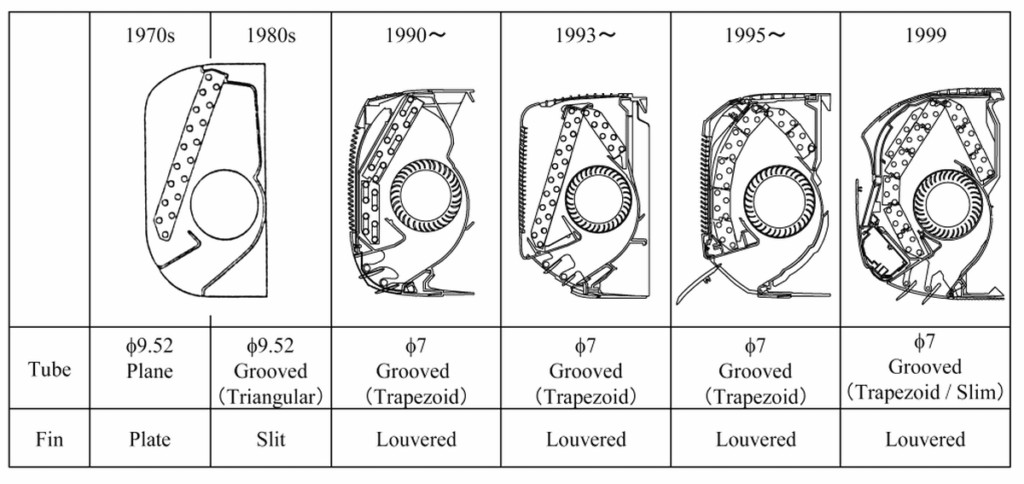

実際に、日本機械学会で発表された資料には、エアコンの熱交換器がどのように進化してきたかが明確に示されています。

この図を見てください。1970年代のエアコン(左端)は、熱交換器が単純な板状でした。これでは空気の通り道は広いですが、熱交換の効率は良くありません。

ところが1990年代以降、省エネ性能と小型化を追求する中で、熱交換器はより多くのフィン(アルミの薄い板)を詰め込んだ「高密度化」が進み、送風ファンを包み込むように「複雑な形状」へと変化していきました。つまり、省エネを追求した結果、メーカーを問わず「カビが繁殖しやすい構造」を持つことになったのです。

ダイキンの熱交換器を解説

この高密度化の最先端を走っているのがダイキンです。写真の通り、スタンダードモデルと最上位モデル『うるさらシリーズ』では、熱交換器の厚みや層数が全く違います。この構造が優れた省エネ性を実現しますが、同時に湿気の逃げ道を塞いでしまうのです。これは、同様に省エネ性能を競う他社のハイエンドモデルにも共通する特徴です。

- 熱交換効率が飛躍的に向上し、電気代が安くなった。

- フィンの隙間が非常に狭く、一度入り込んだホコリや湿気が抜けにくい迷路のような構造になった。

静音性の追求による送風ファンの「複雑形状化」

近年のエアコンの送風ファン(クロスフローファン)は、静かでパワフルな風を送るため細長い羽根が何枚も並んだ複雑な形状をしています。

「最近のエアコンは、昔に比べて驚くほど静かになった」と感じませんか? その静かさの秘密は、空気を送り出す送風ファンの劇的な進化にあります。

近年のモデルではファン自体がモーターの一部となる構造が主流です。室内機の横幅いっぱいにまでファンを大型化できるようになりました。ファンが大きければ、同じ風量を送るのに必要な回転数を下げられるため、運転音が劇的に静かになったのです。

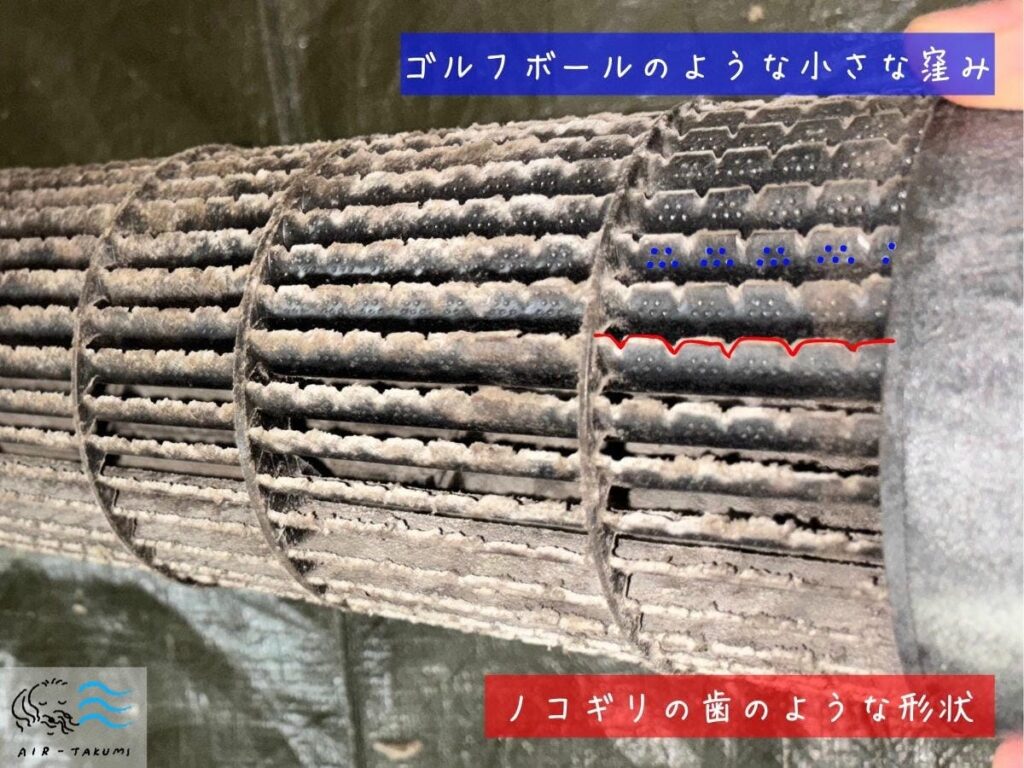

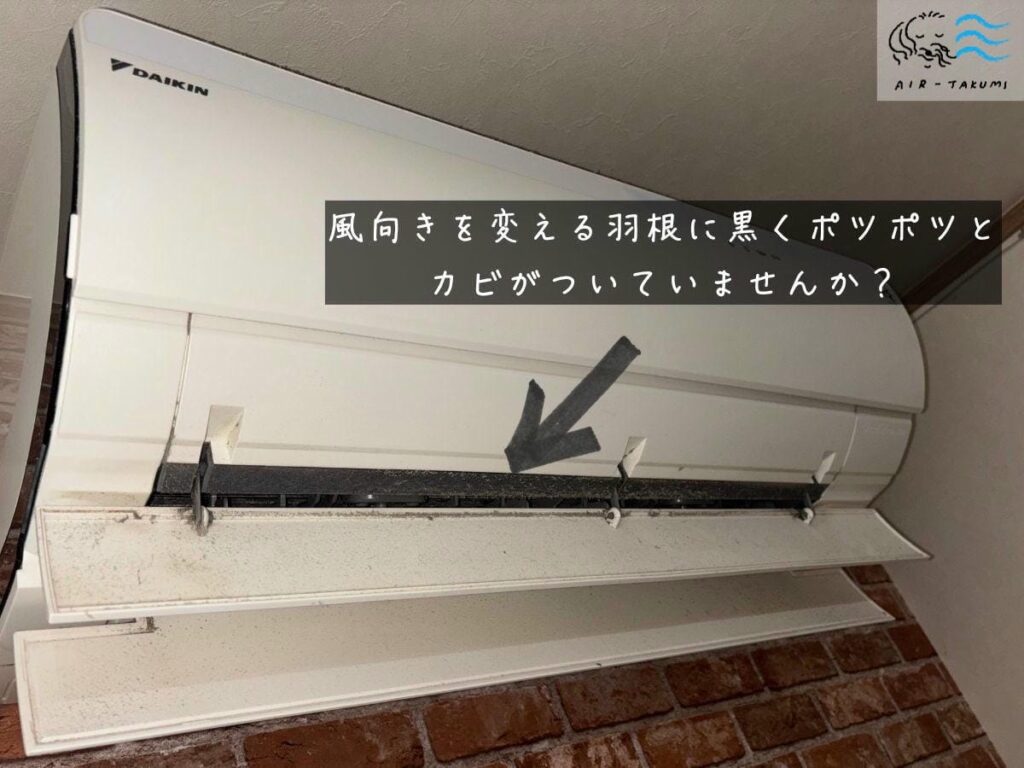

しかし、ここにもカビの温床となる原因が潜んでいます。静音性と送風効率をさらに高めるため、ファンの羽根(ブレード)には、まるでノコギリの歯のような形状や、ゴルフボールのような小さな窪みといった、非常に複雑な加工が施されています。

静かで快適な環境を追求した結果、送風ファンは「カビを育てるのに最適な形状」へと進化してしまったわけです。

ダイキンの送風ファンを解説

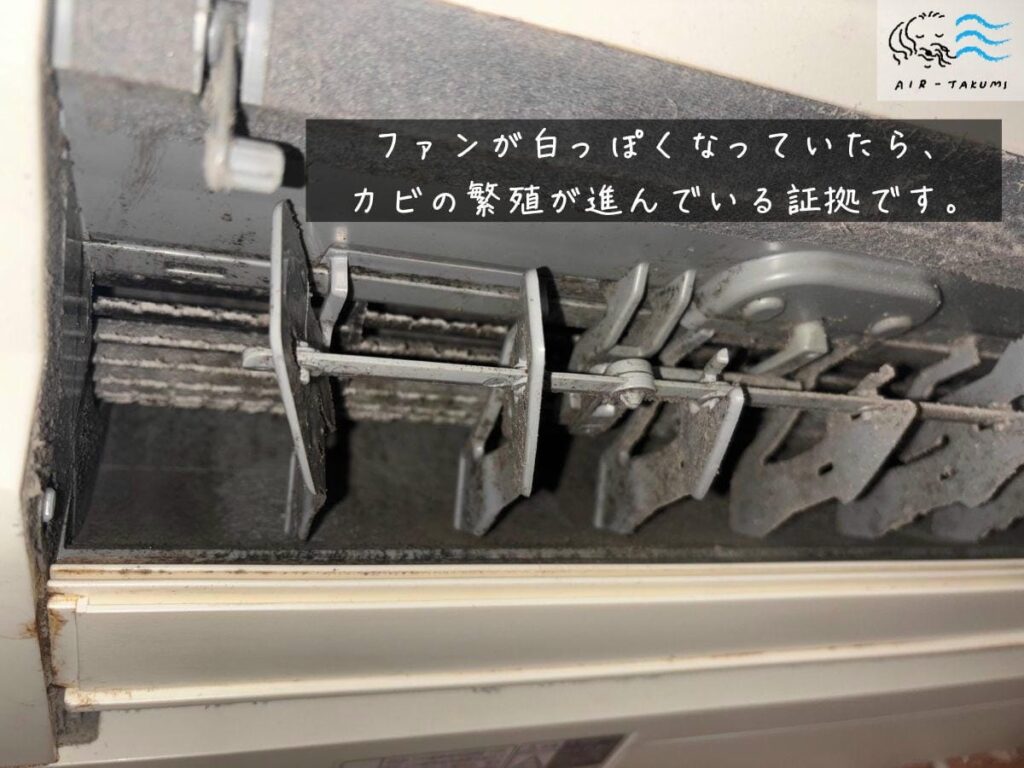

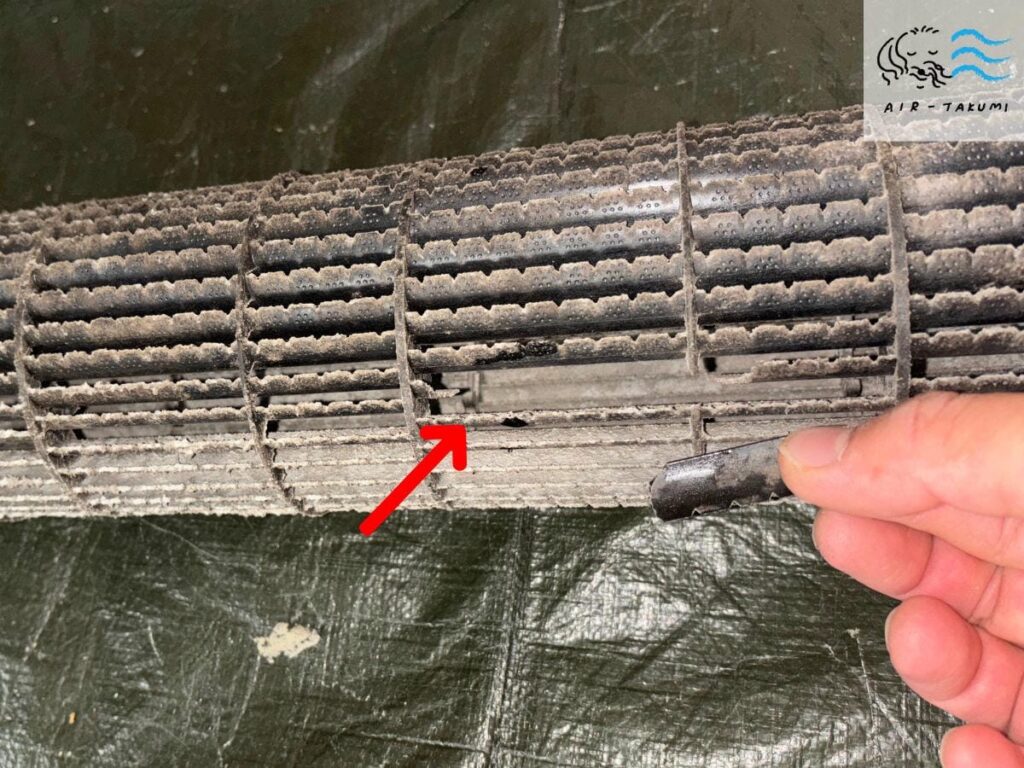

こちらの写真が、実際にダイキンのエアコンから取り外した送風ファンです。

羽根のフチが細かくギザギザになっているのが見えるでしょうか。これが「ノコギリ状」と呼ばれる形です。さらに、羽根の表面をよく見ると、ゴルフボールのような小さな窪みも確認できます。

ファンが回転すると、空気が乱れて「ヒュー」という風切り音が出ます。このギザギザや窪みは、その空気の乱れをうまくコントロールして、不快な音を減らすための工夫です。ダイキンの静音技術が詰まったすごい技術です。

しかし、この複雑な凹凸がカビにとって最高の住み家になってしまいます。ギザギザや窪みに結露した水やホコリが溜まりやすくカビが繁殖する絶好の場所になるからです。

「羽根の表面加工で静音化を図る」技術アプローチは、業界のスタンダードとなりつつあり、他メーカーの高性能機種にも共通する構造的な課題となっています。

- 複雑な構造が空気の乱れを抑え、風切り音を低減し、静かで効率的な送風を実現しています。

- 羽根の隙間や凹凸に結露が残りやすく、ホコリと絡みついてカビが繁殖する絶好の場所になります。一度ここにホコリと湿気が絡みつくと、市販のスプレーでは決して届かず、カビが根を張るための完璧な環境ができあがってしまいます。

「うるさら」「ストリーマ」など、多機能化がもたらすカビのリスク

近年のエアコンは多機能化が進んでいます。単に部屋を冷やしたり暖めたりするだけではなく「加湿」「空気清浄」といった多機能化が、快適性の新たな基準となっています。特にダイキンは、これらの技術を牽引してきたトップ企業です。ただ、優れた機能も構造が複雑になりカビのリスクを高める一因となっています。

ダイキンの多機能化(うるさらシリーズ)を解説

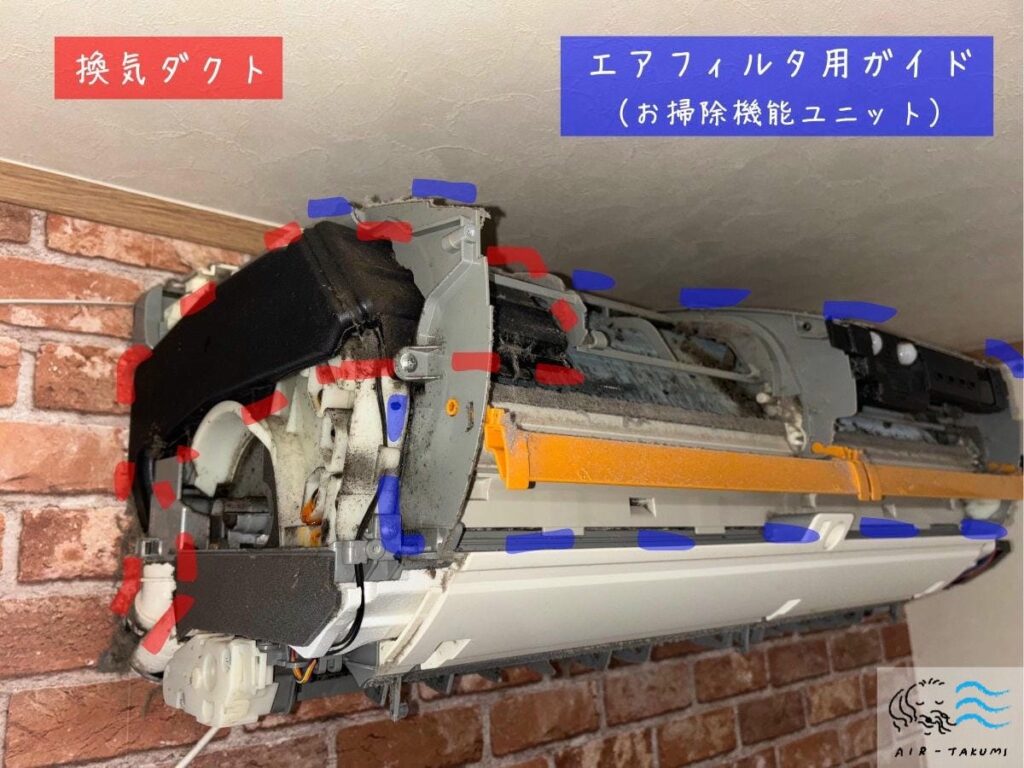

ダイキンの最上位モデル「うるさら」シリーズは、加湿機能を備えた高性能な機種です。室内の空気を新鮮に保つ換気機能を実現するため、本体左側に換気ダクト(室内機から屋外の排気口へつながる配管)が設置されており、構造がやや複雑になっています。

- 冬場の乾燥を防ぎ、体感温度を上げて快適なだけでなく、設定温度を抑えられるため省エネ。

- この機能を実現するため、エアコン内部には水分を運ぶための専用ユニットや配管が追加されています。通常のエアコンよりも水の通り道が多く、構造が複雑です。これらの部品の周辺は常に湿気を帯びやすいため、新たなカビの発生リスク箇所となっています。

「うちはストリーマ機能があるからカビは大丈夫」

確かに、ダイキン独自のストリーマ技術は、プラズマ放電によってカビ菌やウイルスを強力に分解する、非常に優れた空気浄化技術です。

宇賀神智明

宇賀神智明しかし、ストリーマ技術は、あくまで「空気中の菌」や「発生したてのカビ胞子」に効果を発揮するものであり、ホコリや油汚れと結びついて物理的に固着してしまった「カビのコロニー(塊)」そのものを除去するものではありません。

泥だらけの床に除菌スプレーをしても、泥汚れが消えないのと同じです。ストリーマユニットが搭載されることで、エアコン内部の構造はさらに複雑になります。その「死角」で一度カビが繁殖してしまうと、ストリーマの分解効果だけでは追いつかず、物理的な洗浄が必要になります。

「お掃除機能」への過信はしちゃだめです

多機能化の代表、「自動お掃除機能」ですが、カビの繁殖を助長してしまうケースが多いです。

宇賀神智明

宇賀神智明「このエアコンは10年間掃除不要です」とセールスされて購入した、というお客様が非常に多いです。しかし、自動お掃除機能は主にフィルター表面のホコリを取るものであり、内部に発生するカビを防ぐ機能ではありません。この誤解からメンテナンスを全く行わず、気づいた時には内部がカビだらけになっていた、という状況を現場で何度も見てきました。

加湿や空気清浄、自動お掃除といった多機能化は、内部構造を複雑にし、ユーザーに「何もしなくても大丈夫」という誤解を与えがちです。これが、ダイキンだけでなく高性能エアコンでカビのトラブルが目立つ大きな理由です。

高性能エアコンが抱える「3つの構造」

| 部品 | 高性能化のための進化(快適性・省エネ性の追求) | その結果生まれたカビのリスク(構造的弱点) |

|---|---|---|

| 熱交換器 | フィンを高密度化し、複雑な形状にすることで熱交換効率を最大化。 | フィンの隙間が迷路のようになり、ホコリや湿気が抜けにくく、カビの巣になりやすい。 |

| 送風ファン | 羽根の形状を複雑(ノコギリ状など)にし、大型化することで静音性と送風効率を向上。 | 複雑な凹凸が結露やホコリを保持する「ポケット」となり、カビが根を張る温床になる。 |

| 多機能化 (加湿・空気清浄) | 無給水加湿ユニットやストリーマユニットなど、新たな部品を追加して快適性を向上。 | 内部構造がさらに複雑化。水の通り道や装置の死角が増え、カビの発生箇所が増える。 |

このように、ダイキン製だからカビやすいのではなく、内部の構造的な特徴そのものが、メーカーを問わずカビの発生リスクを抱えていることがお分かりいただけたかと思います。

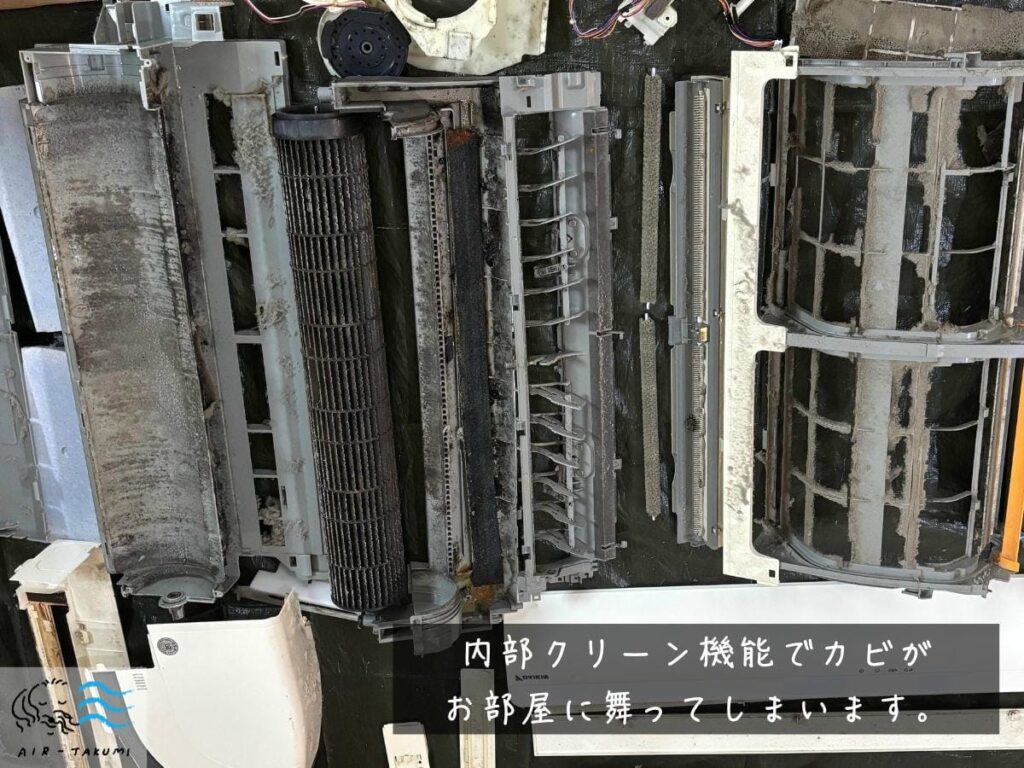

「内部クリーンを毎回やってます」というお宅でも、実はカビだらけ

「うちは運転後、必ず内部クリーンが作動するように設定しているから大丈夫」

高性能なエアコンを大切にお使いの方ほど、そう思われていることでしょう。ダイキンはエアコンの停止ボタンを押すと、自動的に内部クリーン運転が始動する仕組みを採用しています。ダイキンだけでなく、メーカーが搭載した「内部クリーン」は、カビの最大の原因である湿気を取り除くための予防機能です。

しかし、この機能を真面目に使っているお宅のエアコンですら、数年も経てば内部はカビだらけになっています。

なぜなら、エアコンの内部には、メーカーの懸命な対策をもってしても越えられない「内部構造の壁」が存在するからです。

歯磨き(内部クリーン)では「歯石(カビの塊)」は取れない

一番わかりやすいのが「歯磨き」の例えです。毎日の歯磨き(=内部クリーン)は、虫歯や歯周病を防ぐために絶対に欠かせません。

しかし、どんなに丁寧に磨いても磨き残しからやがて歯石(=根付いたカビ汚れ)ができてしまいます。一度こびりついてしまった歯石は、もはや歯ブラシでは決して取れず、歯医者さん(=プロのクリーニング)で専門の機械を使って除去してもらうしかありませんよね。

エアコン内部で起きているのは、まさにこれと同じことです。

一度ホコリや湿気がヘドロ状になって内部にこびりついてしまうと、その汚れ自体がスポンジのように水分を常に保持してしまいます。その上から「内部クリーン」で風を当てても、表面は乾くかもしれませんが、汚れの芯にある水分まで届きません。

「内部クリーン」の送風では決して届かない、カビの三大死角が以下の3箇所です。

死角①:送風ファン – 複雑な羽根の隙間

静かで効率の良い風を生み出すため、送風ファンは無数の羽根が並んだ非常に複雑な形状をしています。内部クリーンの風は表面を乾かすことはできても、この羽根一枚一枚の隙間や凹凸に溜まった水分まで、完全に乾かしきることはできません。残った湿気がホコリを吸着し、そこがカビの温床となってしまいます。

死角②:ドレンパン – ホコリと結露水が溜まる場所

ドレンパンは、熱交換器で発生した結露水を受け止める「受け皿」です。ここには常に水が溜まりやすく、ホコリやカビの胞子が流れ着くため、まるでカビの培養皿のような状態になります。内部クリーンの乾燥機能は、この溜まったヘドロ汚れを物理的に消し去ることはできません。

死角③:熱交換器の裏側 – フィルター掃除だけでは届かない

フィルターを通り抜けた微細なホコリは、結露で濡れた熱交換器に付着します。特に、風が当たりにくく、目視もできない「裏側」はホコリと湿気のたまり場です。内部クリーンの効果もこの裏側までは届きにくく、一度汚れがこびりつくと、カビの巨大な温床となってしまいます。

決してそんなことはありません。「内部クリーン」の役割は、毎日の歯磨きです。綺麗な状態を長く保つための「予防策」としては有効です。しかし、一度これらの構造的な死角にカビが根を張って「歯石」のように固まったあとでは、もはや歯ブラシ(=内部クリーン)では除去できません。つまり、「内部クリーン」は、すでに発生した汚れを除去する「清掃機能」ではない、ということです。

だからこそ、ご自身でしっかり対策をされているお宅でも、数年に一度はプロによる「歯石除去」、内部の完全なクリーニングが必要不可欠になります。

次は、カビを放置したらどうなるの?という疑問について解説したいと思います。

黒い点々、放置は危険。エアコン内部のカビが引き起こす健康被害

エアコンの吹き出し口から見える黒い点々、あれはカビ汚れのほんの一部にすぎません。その奥には、見えないだけでびっしりとカビが繁殖している可能性が高いです。そのカビの胞子がエアコンの風に乗って部屋中にばらまかれているとしたら怖いですよね。

咳やアレルギーの原因に?カビの胞子がもたらすリスク

エアコンから飛散するカビ胞子が、深刻な健康被害を引き起こすリスクがあることは、専門機関からも指摘されています。例えば、室内のカビが喘息やアレルギーの一因となることは、厚生労働省も注意喚起しています。

さらに、呼吸器の専門家で構成される日本呼吸器学会に関連する情報では、特定の病気との関連が示されています。それが「夏型過敏性肺炎」です。これは、夏になると咳や息切れが続くアレルギー性の肺炎で、エアコン内部などで繁殖した「トリコスポロン」というカビの胞子を繰り返し吸い込むことが主な原因とされています。

ご自身やお子さん、ペットの原因不明の咳が、実はエアコンのカビだった、というケースは現場でよく見てきました。

宇賀神智明

宇賀神智明最もリスクが高いのは、エアコンの稼働時間が極端に長いご家庭です。例えば、小さなお子様がいて在宅時間が長い方や、犬や猫などのペットのために24時間つけっぱなしにしているお宅。稼働時間が長いと、常に内部が結露で湿っている状態が続き、カビの繁殖スピードが格段に上がります。

「子供の咳が止まった」お客様からいただいた喜びの声

この仕事をしていて、何より嬉しい瞬間が、お客様からいただく感謝の言葉です。以前、お子様やご自身の原因不明の咳に悩んでいたお客様からご依頼をいただき、エアコンを完全分解洗浄しました。数日後、「あれから咳が嘘みたいにピタッと止まりました」と、嬉しいご報告をいただきました。ご家族の健康と笑顔を取り戻すお手伝いができた。これこそが、私たちの仕事の本当の価値だと思っています。

酸っぱい・ホコリっぽいニオイはカビ胞子が飛んでいるサイン

エアコンから出る酸っぱいニオイや、雑巾のような生乾きのニオイ。これも、カビが内部で大量に繁殖している強力な証拠です。このニオイの正体は、カビが繁殖する際に出す代謝物、つまり「カビの排泄物」のニオイです。ニオイがするということは、それだけ内部でカビが活発に活動している証拠です。

カビやホコリだらけのエアコンを使い続けると電気代も高くなる?

実は、エアコンのカビやホコリは健康被害だけでなく、お財布にも優しくありません。

カビやホコリがエアコン内部の熱交換器や送風ファンにびっしりと付着すると、空気の通り道が塞がれ熱効率が著しく低下します。その結果、エアコンは設定温度に到達させようと必死に働き続け、無駄な電力を大量に消費してしまいます。

汚れたエアコンが電気を多く消費する理由

主な原因は2つあります。

フィルターの目詰まりによる「風量低下」

ホコリでフィルターが詰まると、エアコンは人間でいう「鼻詰まり」の状態になり、空気をうまく吸い込めなくなります。部屋を冷やす(暖める)ために必要な空気を確保しようと、ファンが通常よりパワフルになって長時間稼働するため余分な電力を消費します。

内部(熱交換器)の汚れによる「熱交換効率の低下」

フィルターを通り抜けたホコリやカビは、エアコンの心臓部である熱交換器に付着します。熱交換器に汚れが付着すると、空気との熱交換を妨げるため、エアコンの効率が低下します。エアコンは効率が落ちた分を補うため、最も電力を消費する部品である「コンプレッサー」が過剰に働き続けます。これが、電気代が急激に増加する最大の原因です。

言葉で説明するよりも、実際のデータを見ていただくのが一番でしょう。国の機関や主要メーカーが公表しているデータをご紹介します。汚れのレベルによっては消費電力が50%近くも浪費されている可能性があります。

エアコンの汚れレベルと電気代への影響

| 提供元 | 汚れの状況 | エネルギーへの影響 | メンテナンス内容 | 出典 |

|---|---|---|---|---|

| 経済産業省 | 標準的なフィルターの目詰まり | 年間約990円の節約 | 月1~2回のフィルター清掃 | 公式サイト |

| ダイキン工業 | 約3年分のホコリが溜まったフィルター | 無駄な消費電力を48.9%削減 | フィルター清掃 | プレスリリース |

| 三菱電機 | 約11年間内部無清掃 | 省エネ性能が41%回復 | プロによる内部洗浄 | プレスリリース |

宇賀神智明

宇賀神智明「フィルター掃除だけはマメにやっている」というお客様は非常に多いです。しかし、データが示す通り、フィルターを通り抜けたホコリや湿気で、内部の熱交換器が汚れてしまっては、その努力も半減してしまいます。

現場で分解してみると、フィルターは綺麗なのに熱交換器の奥がヘドロで詰まっているケースは結構あります。ダイキンや三菱電機の「効率が40〜50%悪化する」というデータは決して大袈裟ではなく、私たちの経験とも一致します。

カビ掃除が逆効果になってしまうケース

カビの危険性を知ると、「今すぐ自分で何とかしきゃ!」と焦ってしまうかもしれません。しかし、カビ掃除の仕方を間違えると、かえって状況を悪化させたり、エアコンを壊してしまったりするケースがあります。

エアコンの洗浄スプレーが故障や火災の原因になることも

ドラッグストアなどで手軽に買えるエアコン洗浄スプレー。これだけは、絶対に使用しないでください。スプレーの圧力では、汚れを洗い流すどころか、表面の汚れを内部の奥深くへと押し込んでしまうだけです。

洗浄スプレーによる火災リスク ― NITEの再現映像

手軽に見える洗浄スプレーですが、カビを根絶できないだけでなく、故障や火災に直結する極めて高いリスクを伴います。国の製品安全調査機関である製品評価技術基盤機構(NITE)は、洗浄液が内部の電気部品に付着することでショートし、発火に至る「トラッキング現象」について、繰り返し警告しています。

なお、NITEが実際にエアコンが炎上する様子を撮影した「再現実験映像」を公開していますので是非ご覧になってください。

これは「起こるかもしれない」という可能性の話ではなく、現実に発生している事故です。絶対に洗浄スプレーは使用しないでください。火災事故に至らなくても、市販の洗浄スプレーが原因で状況を悪化させてしまうケースは非常に多いです。

宇賀神智明

宇賀神智明『カビのニオイが気になりスプレーしたら、数週間後にもっと臭くなった』というご相談も年々増えています。これは、洗い流しきれなかった洗浄液の成分が、熱交換器の奥やドレンパンに残りカビの新たな栄養源となってしまうからです。さらに、溶けた汚れと洗浄成分が混ざってヘドロ状の『ドレンスライム』を発生させ、排水ホースを詰まらせて水漏れを起こす事例も頻繁にあります。

「電装部を避ければ安全」ではありません

「右側の電装部さえ避ければ安全」という情報もネットにはありますが、絶対に信じないでください。

エアコンの基板は、機種によって右側だけでなく、前面や左側に配置されているものもあります。カバーを外さずにスプレーする方には、その内部構造は分かりません。『右側を避けたつもり』でも、霧状になった洗浄液が意図しない電気部品にかかり、トラッキング現象や故障を引き起こすリスクは常に伴います。絶対に、ご自身でのスプレー洗浄はやめてください。

【私の失敗談】見よう見まねの掃除でエアコンを壊してしまった過去

偉そうなことを言っていますが、実は私自身、この仕事を始めたばかりの頃に大きな失敗をしています。当時はまだ知識も技術も未熟で、内部の構造を完全に理解していなかったため、部品を破損させ、汚水をリビングに溢れさせてしまいました。この苦い経験が、「二度とお客様を悲しませない」という決意に繋がり、43台ものエアコンを自腹で購入して徹底的に分解・研究する原動力となりました。

だからこそ、断言できるのです。付け焼き刃の知識での分解掃除は、本当に危険です。

ご自身で安全にできるのはフィルター掃除だけ

ご家庭で安全に、かつ効果的に行えるのは、「フィルター掃除」だけです。ただし、これはあくまで応急処置であり、内部に繁殖したカビの根本的な解決にはならない、という点はご理解いただきたいと思います。

「吹き出し口の拭き掃除」はしていいのでは?という質問が来ますが、手を切ったり、送風ファンを壊してしまうお客様が多く、控えたほうがいいとお伝えしたいです。電源を切らずにティッシュで拭いて送風ファンに巻き込まれてしまう事例も多くあります。

「完全分解クリーニング」とは

応急処置ではカビはなくならない。市販スプレーは危険。では、一体どうすれば良いのか?私たちが5,000台以上のエアコンと向き合ってきた経験からたどり着いた、唯一かつ最善の答え。それが「完全分解クリーニング」です。

壁掛けのまま洗浄する業者との決定的な違い

一般的なクリーニングは、エアコンを壁に掛けたまま洗浄するため、先ほどお話しした「3つの死角」、特に送風ファンやドレンパンの裏側、熱交換器の奥までは絶対に洗浄できません。一方、「完全分解クリーニング」は、エアコン本体を壁から取り外し、主要部品を一つひとつ分解して丸洗いすることで、隅々にこびりついたカビや汚れを徹底的に除去します。

| 比較項目 | 一般的なクリーニング | 完全分解クリーニング |

|---|---|---|

| 洗浄範囲 | 表面的な部分のみ | 内部の隅々まで |

| 送風ファン | 取り外さない | 取り外して丸洗い |

| ドレンパン | 取り外さない | 取り外して丸洗い |

| カビの残存 | 奥に残る可能性大 | ほぼゼロにできる |

写真で見る!送風ファンに潜む黒カビの衝撃ビフォーアフター

言葉で説明するよりも、見ていただくのが一番早いでしょう。これは、内部クリーン機能を毎日使っていたというご家庭のエアコンから取り外した送風ファンです。

この黒い塊が、今までお部屋に空気を送り続けていた部品の姿です。完全分解クリーニングによって、ここまで綺麗に生まれ変わらせることができます。

プロの業者選びで失敗しないためのチェックポイント

「よし、プロに頼もう!」と決意したとき、次に立ちはだかるのが「どの業者に頼めばいいの?」という問題です。後悔しない業者選びのために、これだけは確認してほしい3つのチェックポイントをお伝えします。

料金だけで選ぶのは危険?適正価格を見極める

安さには必ず理由があります。極端に安い業者は、必要な工程を省いている可能性が高いです。完全分解クリーニングの相場は、機種にもよりますが2万円〜4万円程度が一般的です。料金だけでなく、価格にどのような作業内容が含まれているのかをしっかりと確認することが重要になります。

「完全分解」や「背抜き」に対応しているか確認する

業者の技術力を見極める上で最も重要なキーワードが「背抜き」です。実は「完全分解」という言葉は、業者によって定義が曖昧です。カビと汚れの最大の温床である熱交換器の裏側までアクセスするための高難度技術『背抜き』に対応しているかどうかが、真の根本解決ができる業者かを見極めるポイントです。

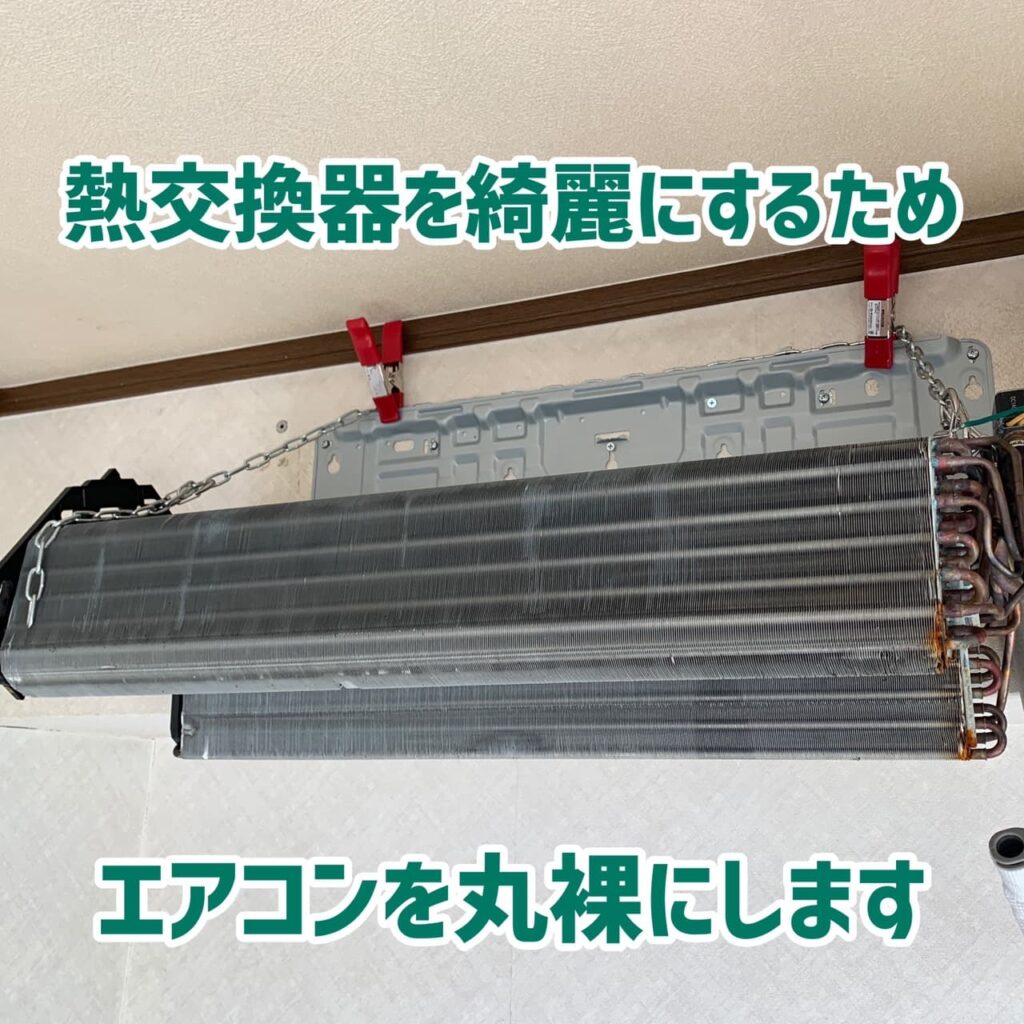

完全分解(背抜き)クリーニングは、エアコンのほぼ全ての部品を取り外して洗浄する方法です。具体的には、送風ファン、前側と奥側のドレンパン、そしてエアコンの外側を覆う本体(ケーシング)も外します。

壁に取り付けられた状態で残るのは熱交換器のみです。この方法では、取り外せるすべての部品を分解し、エアコンの背面部分を完全に取り外します。そのため、この手法を「背抜き完全分解」と呼びます。

なぜ「背抜き」が重要なのか?他社で失敗したお客様の事例

宇賀神智明

宇賀神智明「他社で完全分解クリーニングをしたのに臭いが取れない」というご相談をよくいただきます。実際に確認すると、汚れが残っているパターンがほとんどです。多くの業者は本体のケーシング(外枠)を取り外さずに洗浄するため、奥にあるドレンパン(水受け皿)、背面のカビ、熱交換器の裏側などの汚れが残ってしまいます。

特に熱交換器の汚れは、洗剤をしっかり染み込ませてから、ケルヒャーで高圧洗浄をしないと汚れを落とすことができません。中途半端な洗浄をした結果、逆に悪化するケースもあります。例えば、クリーニング後に剥がれかけたカビの塊が吹き出し口から落ちてくるようになった、というご相談もありました。

多くの業者が、「背抜き」を行わない理由

- 情熱がない

通常分解でも喜んでいただけるからという業者が多く、慣れるまで作業時間と料金が合わずにやめてしまう方が多いです。 - 背抜きのリスク

ワイヤーやチェーンを使用して熱交換器を吊るしますが、張りが甘かったり掛け方によっては補助配管の負担になってしまいガス漏れのリスクがあるので、やりたがらない。

悪質なのは、『完全分解』と謳いながら、ファンやドレンパンすら外さない業者も存在することです。業者を選ぶ際は、『どこまで分解してくれますか?』『熱交換器の裏側も洗浄できますか?』と具体的に確認しましょう。

損害保険への加入や実績の確認も忘れずに

万が一の事態に備えて、業者が「損害賠償責任保険」に加入しているかは必ず確認しましょう。また、ホームページで具体的な施工事例やお客様の声をチェックすることも、信頼できる業者かどうかを判断する大きな材料となります。

完全分解クリーニング後にカビを再発を遅らせる正しいエアコンの使い方

せっかくプロの手でエアコンが新品同様に綺麗になったのですから、その状態をできるだけ長くキープしたいですよね。

でもエアコンの複雑な構造上、どんなに丁寧に使っていても、いつかは必ずカビが再発します。 なので、カビを永久にゼロにすることではなく「カビが再発するまでの時間を引き延ばすこと」が重要です。

方法1:【最重要】運転後は「内部クリーン」でカビの温床となる湿気を取る

カビが繁殖する最大の原因は「湿気」です。冷房や除湿運転の後は、エアコン内部が結露で濡れています。この湿気を放置しないことが、カビ予防の最も重要なポイントです。

『内部クリーンを毎回やってます』というお宅でもカビだらけって、さっき言ってたよね?意味ないのでは?

そう思われるかもしれません。それは大きな誤解です。

思い出してください。汚れたエアコンは、カビやホコリという頑固な「歯石」がこびりついた状態でした。しかし、完全分解クリーニング後のエアコンは、その歯石をプロが完全に取り除いた、ツルツルに磨き上げられた綺麗な歯と同じ状態です。

このリセットされた綺麗な状態だからこそ、日々の「歯磨き」である『内部クリーン』が、初めてその真価を発揮します。

宇賀神智明

宇賀神智明でも内部クリーン運転って毎回やると電気代が心配・・・

宇賀神智明

宇賀神智明参考:内部クリーンとは(ルームエアコン)/ 水内部クリーンとは?(ルームエアコン)

1回数円から数十円の電気代で、数万円かかる完全分解クリーニングの頻度を数年も先延ばしにできる。これは、ご家庭でできる最も効果的なメンテナンスです。クリーニング後こそ、この機能を最大限に活用をオススメします。

方法2:2週間に1度のフィルター掃除

カビのもう一つの原因は、栄養源となる「ホコリ」です。フィルターがホコリで目詰まりしていると、カビのエサを常に供給しているようなものです。

理想は2週間に1度、フィルターを取り外して掃除機でホコリを吸い取ってください。これだけでも、エアコン内部に侵入するホコリの量を大きく減らすことができます。

面倒に感じるかもしれませんが、健康と電気代節約のための大切な習慣にしてもらえればと思います。

方法3:定期的な換気と室内の湿度管理も効果的

お部屋自体の湿度が高いと、エアコン内部も乾きにくくなります。特に梅雨の時期や雨の日は、意識的に換気を行い、空気の入れ替えをしましょう。

調理中や入浴後など、室内の湿度が上がりやすい場面では、換気扇をしっかり回すことも大切です。除湿機を併用して、部屋の湿度を常に60%以下に保つように心がけると、さらに効果的です。

ダイキンのエアコンでカビに関するよくある質問

最後に、ダイキンのエアコンでカビに関するよくある質問に、Q&A形式で回答していきます。

ダイキンの「カビショック」機能を使えばクリーニングは不要ですか?

「カビショック」は、カビの予防には大きな効果を発揮しますが、すでに内部に深く根付いてしまったカビや、ホコリ汚れを物理的に除去する機能ではありません。快適な状態を維持するためには、これらの機能と併用して、数年に一度はプロによる内部の完全分解クリーニングを行うことを強くオススメします。

エアコン内部のフェルト部分に生えたカビも取れますか?

繊維の奥深くまでカビが入り込んでしまうため、100%完全に除去することは非常に困難です。しかし、完全分解クリーニングでは、高圧洗浄によって表面の大部分のカビと汚れを洗い流すことが可能です。カビの胞子の飛散を大幅に抑制することができます。

この記事はエアコン内部のカビと健康への影響に関する情報を提供するものであり、医学的な診断や治療を代替するものではありません。ご家族に気になる症状がある場合は、速やかに専門の医療機関にご相談ください。